人是不能压抑的,反而应当发掘出人身上美的、诗意的东西,肯定人的价值,我写了人的解放。

——汪曾祺

“受戒”即佛教徒出家为僧尼,在一定的宗教仪式下接受戒律。一开始我以为《受戒》要写追求精神超脱而皈依我佛,或者是看透世事、心灰意冷而遁入空门的故事。读过才知,这里无所谓哲学宗教,有的是诗意风光和纯真爱情;无所谓清规戒律,有的是自由率性和烟火俗世。在这里,和尚也可以喝酒吃肉唱荤歌、打牌骂娘撩妹子、娶妻生子做生意。

《受戒》挣脱了世俗礼教的束缚,突破了主流文学的窠臼,几乎没有编辑敢接这篇小说,因为当时刚刚拨乱反正(距离文革十年动荡不到四年),人们对“极左”思潮还心有余悸。但《北京文艺》负责人李清泉却力排众议,发表了这篇小说,并将其评为年度优秀短篇小说。

01.别致的消解,打破佛、俗界限,展现无戒的人性自由之美

提到佛教,就会想起庄严肃穆的宝刹佛堂;谈及戒律,就蓦地紧张、压抑。佛教讲究跳脱红尘,断尽俗欲烦忧,最终超脱生死和苦痛;戒律要求舍弃七情六欲,压制人性。然而,《受戒》却截然不同,汪老的笔下佛界和俗世没有鸿沟,七情六欲亦是和尚本性。

汪老通过充满童趣的方式消解佛教圣境的严肃压抑,模糊佛、俗界限,创造具有包容性的佛俗生活环境,以“荸荠庵”里和尚们不合常理的生活细节,展现出人性解放后生命的可能性和丰富性,并以宽容随和的态度赋予世俗生活和芸芸众生的生存状态以应有的尊严。

①消解宗教意味,创造佛俗兼容并蓄的自由生活环境

明海出家当和尚的地方叫“菩提庵”,“菩提”本是佛教音译名,指大彻大悟,达到涅槃的境界。汪老却故意把它叫讹了,叫成“荸荠庵”,以荸荠(马蹄)这种南方水田十分常见的、亦疏亦果的植物,消解了“菩提”严肃的宗教含义。同时荸荠营养丰富,被北方人誉为“江南人参”,象征荸荠庵具有世俗包容性,滋养自由人性,使得庵里的和尚能够在世俗情态中展现人情、人性之美。

“和尚庙”、“尼姑庵”嘛,庵本来是住尼姑的,和尚应该住在庙里。可汪老偏不遵从世俗规则,偏要叫和尚住到“庵”里去,并孩子气地规定:“大者为庙,小者为庵”。汪老以童趣盎然的方式,“任性”地把佛教殿堂拽入红尘俗世,巧妙化解宗教的神圣与庄严。

他的家乡不叫“出家”,叫'当和尚"。他的家乡出和尚。就像有的地方出劁猪的,有的地方出织席子的,有的地方出箍桶的,有的地方出弹棉花的,有的地方出画匠,有的地方出婊子,他的家乡出和尚。

在明海的家乡,“出家”不叫“出家”,而叫“当和尚”。“出家”意味着脱离世俗红尘,而“当和尚”仅仅是一种职业,是一种既有宗教意味,又兼俗世生活,既有精神层面,又兼肉体层面的谋生手段。而且这种职业很受欢迎(“出和尚”,“出”即盛行之意),因为好处多多:一是可以吃现成饭;二是可以攒钱买田娶老婆。汪老只字不提哲学、信仰、终极关怀,用“当和尚”消解“出家”,以最世俗最实际的好处化解佛学禅旨,脱掉宗教神圣的外袍,将佛、俗生活一体化。

像这样机巧又有趣的消解比比皆是,庵里不叫“方丈”、“住持”,只叫“当家的”,汪老用“仁山”、“仁海”谐音“人山人海”,让主人公明海以同一个名字穿行于红尘世界与佛教圣境之间,都是在有意打破佛、俗界限,营造一种佛俗生活相容的无戒自由的环境。只有在这样的环境中,人的天性才能得到充分的解放,展现出生活本真的样貌。

②“破戒”的世俗生活,张扬人性自由与尊严

这个庵里无所谓清规,连这两个字也没人提起。

荸荠庵里萦绕着凡尘的烟火气息,一切戒律清规都失去了权威,入目皆是随性自在的生活情趣。

荸荠庵就像一个小公司,也开门做生意,庵里有三大营生:一是做法事;二是把田出租给农户;三是放债。其中,做法事不仅可以赚钱,还是身怀绝技的年轻和尚出风头的机会,逗得大姑娘、小媳妇开心了,老婆就有了。

和尚们也有余兴活动,常与收鸭毛、偷鸡的“正经人”斗纸牌,搓麻将。他们也荤素不忌,吃肉不瞒人,杀猪在佛殿,不过多念一道“往生咒”……

在汪老眼里和尚也是一种人,他们的生活也是一种生活,凡作为人的七情六欲,他们皆不缺少,只是表现方式不同而已。

荸荠庵里烟火气十足,和尚们突破了戒律,过着红尘俗世的生活,然这破戒与受戒却没有形成尖锐的矛盾冲突,没有让人觉得混乱、粗俗。相反,汪老以宽容平和的态度,简洁质朴的语言,描绘了丰富的世情民俗里人的生命情态,彰显出人性解放后的旷达洒脱、率性自然,呈现出真实的生活本色,表现了汪老对个体生命的尊重和世俗生活广阔的包容性。

02. 散文化抒情,诗意化烟火田园的朦胧爱情

小说里最让人回味的,是小和尚明海和农家女孩小英子之间天真无邪的爱情,他们的爱情是不受凡俗污染,不受礼教束缚的。汪老没有刻意设置戏剧化冲突让他们的爱情波澜曲折,而是以散文化的笔触,舒缓细致地勾勒诗意、淳朴的田园生活画卷,将清雅真挚的爱情挥洒其间。

小英子和明海第一次见面,是在明海出发去荸荠庵的船上。寥寥数语就将小英子热情爽朗、大胆率真,和小明子腼腆内向的性格展现得淋漓尽致。

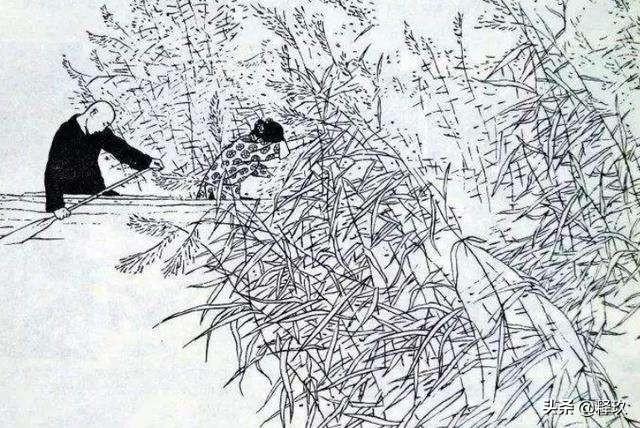

小英子把吃剩的半个莲蓬扔给明海,小明子就剥开莲蓬壳,一颗一颗吃起来。大伯一桨一桨地划着,只听见船桨拨水的声音:“哗——许!哗——许!”……

“一颗一颗”、“一桨一桨”、“哗——许!哗——许!”,节奏舒缓,画面和美,彷佛置身其中,目睹豆蔻少女、腼腆少年并肩坐在船尾,温柔地将莲蓬一瓣一瓣剥开,偶尔抬眸,四目相撞,一个笑意盈盈,一个脸红垂眸。湖水泛起层层涟漪,小船悠悠荡荡,缓缓消失在茂密的芦花荡……

多么的诗意缱绻,而最妙的应属汪老那串“……”,就像张艺谋《红高粱》里九儿出嫁走在黄土地上的大全景,又如陈凯歌《霸王别姬》里程蝶衣与段小楼再度同台的长镜头,留下了无限遐思,又将绝美的意境在时空上无限延伸,意蕴悠长。

但小明子和小英子的爱情绝非不食人间烟火,恰恰相反,他们的爱情扎根在炊烟袅袅的俗世里,萌发在质朴、勤恳的劳作中。正是“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。”

白天,他们一起栽秧、车高田水、薅草、割稻子、打场,晚上他们一起牵牛“打汪(给牛洗泥水澡)”、看场子,“他们并肩坐在一个石磙子上,听青蛙打鼓,听寒蛇唱歌,听纺纱婆子不停的纺纱,‘唦——’,看萤火虫飞来飞去,看天上的流星。”如诗如画,如痴如醉,奇妙的浪漫悄悄在两人心头撒下爱情的种子。

她挎着一篮子荸荠回去了,在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着她的脚印,傻了。五个小小的趾头,脚掌平平的,脚跟细细的,脚弓部分缺了一块。明海身上有一种从来没有过的感觉,他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。

汪老把小和尚情窦初开、春心萌动的懵懂浪漫、紧张甜蜜的心理描摹得细腻传神,心口猝然被初恋的美好击中,让人沉溺其间,难以自拔。汪老几乎没有直白的表达,大多通过人物的语言、动作和环境烘托去展现少男少女细腻的情思。

小英子去善因寺接受戒的明子,特地簪了花,“女为悦己者容”的少女心思自然流露出来。小英子一路问了明子许多问题,每一句问话后都藏了深深的心思。她详细打听了善因寺主持石桥的情况,但她一点也不关心石桥的学术水平、精神境界、宗教地位,她只在意石桥的饮食男女问题。在她看来,小明子未来也会成为石桥那样的人,了解石桥,就是在了解心上人的未来,关心自己和心上人的未来。

“你不要当方丈!”

“好,不当。”

“你也不要当沙弥尾!”

“好,不当。”

“我给你当老婆,你要不要?”

“要!”

一问一答,干脆利落。但这就是最纯最真最美好的爱情,没有世俗礼教的束缚,没有黑暗制度的压迫,没有家庭门第的捆绑,只有对爱最本能最真挚的追求。

最后汪老用一组诗意的意象,将明子和小英子的爱情定格为一幅飘逸的水墨画:“芦花才吐新穗。紫灰色的芦穗,发着银光,软软的,滑溜溜的,像一串丝线。”象征二人的爱情顺风顺水且水到渠成;“有的地方结了蒲棒,通红的,像一枝一枝小蜡烛。”则是二人私定终身对爱情的甜美承诺;“惊起一只青桩(一种水鸟),擦着芦穗,扑鲁鲁鲁飞远了。”则是爱意表达后心情舒畅欢快。

小和尚明海聪明善良,农家女孩小英子热情率真,汪老通过二人之间充满诗意、充满梦幻的田园牧歌式爱情,彻底消解了佛教和俗世的隔膜,表达了以旷达率真追求生活极致之美的人生理想,营造了一种超越现实的古朴自然、潇洒率性的桃花源式理想世界,谱写一曲张扬人性自由,充满人性光辉的颂歌。

03. 一个染了一丝苦、一缕悲的淡蓝色美梦

一九八零年八月十二日,写四十三年前的一个梦。

1980年汪老60岁,43年前汪老17岁,这同小说开头介绍的明子同岁(“明海出家已经四年了。他是十三岁来的。”)。这一年,与明海一样,汪老正品尝着曼妙的初恋,他的父亲还时常在他写情书时出谋划策。小说里所写人物多有原型,所表达的风俗民情也曾是汪老美好的经历。然而那桃源梦幻般的理想生活,已经成了遥不可及的旧梦,让人心头不免泛起一缕悲。

《受戒》的格调无疑是清丽欢快的,但它背后贫瘠的社会现实也是真实的, “人家弟兄多,就派一个出去当和尚。”“明海家田少,老大、老二、老三,就足够种的了。” 明海出家不是自愿的,而是因为家里田少养活不了,就被“派”出去当和尚,完全是为生计所迫。这给趣味盎然的田园生活染了一丝苦。

这一丝苦、一缕悲,给桃源梦境覆上一层淡蓝色的薄纱。但这并没有让人失落、沮丧,相反,正是这清清浅浅的一丝苦,让人更珍惜那抹甜,隐隐约约的一缕悲,让人更加渴望那一份美。

汪老以对人生的热爱,旺盛的创作激情,在悲苦的现实生活中发掘隐藏的美好和生趣,以朴实无华的语言颂赞温暖的人情、健康的人性、诗意的生活,给了人追求自由,拥抱美好的信心和勇气。

汪老认为文艺有三种作用:教育作用,美感作用和认识作用。这三种作用是相互贯通、互为补助的,“这是医治民族的创伤,提高青年品德的一个很重要的措施。我们的青年应该生活得更充实,更优美,更高尚。我甚至相信,一个真正能欣赏齐白石和柴可夫斯基的青年,不大会成为一个打砸抢分子。”

我也相信,一个真正能欣赏汪曾祺先生的人,不大会沦为精神荒芜的“空虚公子”;一个真正能欣赏《受戒》的人,也不大会沦为玩弄感情、践踏人性的“章鱼哥”。